Schon „Hans im Glück“ hat festgestellt, so glücklich wie er sei „kein Mensch unter der Sonne“ und das, obwohl er alles verloren hat. Dem steht die Sparkassen-Werbung „Mein Haus – Mein Auto – Mein Boot“ gegenüber…

Sie behauptet dass nur wer Geld hat wirklich glücklich werden kann. Aber: Woher kommt denn nun Glück? Aus dem Menschen selbst, wie Hans es sieht, oder durch die Ansammlung von Reichtümern? Kaum eine Antwort könnte vielschichtiger sein. Kein Wunder also, dass sich seit der Antike Philosophen, Religionsführer, Politiker und Psychologen mit der Suche nach dem wahren Glücksgefühl befassen.

Der vermutlich erste Philosoph, der eine komplette Glücksphilosophie entworfen hat, war Aristippos von Kyrene (circa 435-355 v. Chr.). Für ihn ist Glück gleichbedeutend mit Lustgewinn, dass heißt alles was dem Körper und der Seele gut tut, bringt Glück. Dabei unterscheidet er jedoch nicht zwischen den verschiedenen Formen von Lust.

Ob wir uns über einen warmen Sommerregen freuen, ein schönes Geburtstagsgeschenk oder die Geburt der kleinen Schwester, für Aristippos hätte alles die selbe Qualität. Sein Ziel war es die Lust zu maximieren und keinen Schmerz zu haben. Ob andere dabei Glück empfinden, war für ihn nebensächlich, denn was zählt, ist das eigene Glück.

Der einfachste Weg sei, so Aristippos, so viel Reichtum wie möglich anzuhäufen. 1:0 für die Bankmethode. Dem steht Epikur (341 – circa 370 v. Chr.) gegenüber. Er sagt zwar auch, dass Glück durch das „Freisein von Unruhe und Freisein von Schmerz“ entsteht, aber nicht durch den übermäßigen Genuss weltlicher Güter, sondern durch die Konzentration auf die wirklich notwendigen Bedürfnisse, zu denen er vor allem Freundschaften zählt.

In seinen Werken empfiehlt er immer wieder den „Weg des kleinen Glücks“. So schreibt er in einem Brief an seinen Freund Menoikeus: „Schicke mir doch einmal ein Stück kythischen Käse, damit ich, wenn ich Lust dazu habe, einmal recht schwelgen kann.“ Für ihn ginge der Punkt ganz klar an Hans. Ein weiterer Verfechter des „Glücks im Kleinen“ war Sokrates (469-399 v. Chr.).

Doch im Gegensatz zu Epikur betonte er bis zu seinem Tod durch den Schierlingsbecher, dass nur der, der tugendhaft lebt und sich frei von weltlichen Gütern macht, sich selber glücklich nennen darf. Laut Sokrates sei es wichtiger notfalls eigenes Unrecht zu erleiden als anderen Böses zu tun. Wer also an einem heißen Samstagmittag in der Innenstadt einem Straßenmusiker oder Bettler ein bisschen Kleingeld gibt anstatt sich ein Eis zu gönnen, lebt tugendhaft. Dieser Verzicht kann bis zur Askese ausgeweitet werden, also eine vollkommene Ausblendung der eigenen Bedürfnisse. 2:1 für Hans.

Glück ist … in einer Tonne zu leben

Diesem Grundsatz folgten auch die Vertreter der griechischen und römischen Stoa, die ab dem dritten Jahrhundert v. Chr. bis ins zweite Jahrhundert n. Chr. lehrten. Einer der bekanntesten Vertreter war Seneca. In seiner Abhandlung „Vom glückseligen Leben“ schlägt er eine Lebenshaltung vor, welche vollkommen im Einklang mit der Natur stehe, eine Geistwerdung sozusagen, wo sich jeder einzelne darauf konzentriere seine Stärken und Schwächen zu erkennen und seinen persönlichen Platz im Weltgefüge zu finden.

Ein Leben also, wie es die Geschichte von Diogenes in der Tonne beschreibt, dessen angeblich einziger Wunsch es war, dass Alexander der Große ihm aus der Sonne gehen solle. Eigentlich 3:1 für Hans. Wenn man allerdings die mittelalterliche Vorstellung von Glück heranzieht, kommt ein entscheidender Faktor hinzu, den weder Hans noch die Bank beantworten können: das Glück durch Gott.

Vor allem die Idee der Askese wurde in die Religion entlehnt und ist bis heute ein wichtiger Punkt, wie zum Beispiel der Zölibat in der katholischen Lehre, die Fastenzeiten in Christentum und Islam oder der Verzicht auf vorehelichen Sex in allen Religionen.

Hinzu kommt eine uneingeschränkte Nächstenliebe, wie es zum Beispiel Mutter Teresa vorlebte. Wo die Stoa noch die Glückseligkeit im Diesseits versprach, sieht die Religion diese erst im Jenseits, also bei Gott: Wer sein Leben lang tugendhaft war, erhält seine Belohnung bei Gott.

Glück ist … aus allem den größten Nutzen zu ziehen

Anders sehen das viele Glücksphilosophen in den Anfängen der Moderne. Vor allem im angelsächsischen Raum verbreiteten sich die Ansätze von Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (1806-1873).

Sie definieren Glück als abhängig von gesellschaftlichen Strukturen und ziehen damit das persönliche Glück jedes Einzelnen auf eine politische Ebene. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Strategien: einmal „to maximize happiness“ (das Glück vermehren), zum anderen „to minimize suffering“ (den Schmerz verkleinern).

„Streben nach Glück“

Die Aufgabe des Staates sei es nun, die Gesetzgebung so anzulegen, dass eine maximale Gruppe an Personen das maximale Glück erlebt. Daraus entwickelte sich der Utilitarismus, der heute noch in Großbritannien und den USA als „Staatsphilosophie“ gilt; nicht ohne Grund spricht die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung bereits im ersten Satz vom „Streben nach Glück“ (The Pursuit of Happiness“) als oberstes Gebot, das ein Staat einhalten soll.

Doch im Gegensatz zu Bentham, der vor allem ökonomische Aspekte in der Vordergrund stellt um Glück zu vermehren, zum Beispiel die Produktion zu steigern oder mehr Geld zu verdienen (ganz nach dem „Mein Haus- Mein Auto – Mein Boot“ – Motto), sah Mill den Utilitarismus nicht als Gegenpol, anderen Menschen zu helfen, sich künstlerisch zu beschäftigen oder zu forschen.

Bekannt ist Mills Auspruch: „Es ist besser ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr“. Mit diesem Ansatz wurden Bentham und Mill zu Vorreitern des modernen Liberalismus, vor allem durch ihre Befürwortung feministischer Bewegungen und der Legalisierung von Homosexualität.

Viele der folgenden Glücksdenker sahen Benthams und Mills Theorie allerdings nicht so positiv, denn was ein hohen Nutzen hat, ist oft mit hohen Kosten verbunden: So sagt der Utilitarismus auch, dass wenn beispielsweise fünf Kinder Verstecken spielen und ein sechstes Kind kommt hinzu, was die anderen fünf aber nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist das trotzdem eine Form von Glück. Die fünf Kinder spielen lieber alleine, sind damit glücklicher und das Glück wurde maximiert.

Glück ist … nicht mehr als die Abwesenheit der Langeweile

Ein Skeptiker des Prinzips des maximalen Nutzens war der britische Philosoph Bertrand Russel (1872-1970). Laut Russel, lebe der glückliche Mensch sachlich, habe freie Zuneigung und umfassende Interessen. Also wieder hin zu Religion und Askese um sich selbst zu finden und zu bilden? Nein, denn „Selbstverkapselung führt ins Elend, wahrhaftes Interesse an Menschen und Dingen außerhalb unserer selbst“ sei wichtig.

Also keine Chance für das Kloster. Er kritisiert: „Im täglichen Leben der meisten Menschen spielt Furcht eine größere Rolle als Hoffnung; sie sind mehr von dem Gedanken erfüllt, dass andere von ihnen Besitz ergreifen könnten, als von der Freude, die sie in ihrem eigenen Leben schaffen können oder in dem Leben anderer, mit denen sie in Berührung kommen.“

Eine ähnliche Auffassung hatte auch Arthur Schopenhauer (1788-1860), auch wenn er dachte, dass die ganze Idee mit dem Glück ein riesiger Irrtum sei. Für ihn war Glück „nicht mehr als die Abwesenheit von Langeweile“. Deshalb solle der Mensch all seine Energie darauf verwenden, sich auszubilden. Sein größter Feind: Langeweile und Schmerz. Für Schopenhauer, einem geborenen Pessimisten, kann man diese zwei Gefühlsregungen aber nur sehr schwer überwinden und auch nur durch das Anhäufen von Wissen.

Genauso wenig überzeugt vom wahren Glück war der Psychoanalytiker Sigmund Freud (1856-1939). Er sagt schroff, „die Absicht dass der Mensch glücklich ist, ist im Plan der ‘Schöpfung’ nicht enthalten.“ Ein Seitenhieb für alle modernen Glücksgurus mit ihren Ratgebern. Wie nicht anders zu erwarten, sieht Freud das einzige Glück in der Erfüllung sexueller Bedürfnisse, wobei sie durch Instinkt getrieben sei und nicht aus freiem Willen des Einzelnen.

Glück ist … Unsinn

Eine ganz andere Auffassung von Glück vertritt Friedrich Nietzsche (1844-1900). Für ihn wird das Glück nicht erlernt oder kommt durch Reichtum, es hat auch nichts mit moralischen Handeln zu tun oder der Stoa. Er nennt das Glück, „einen Hauch, einen Husch, einen Augenblick“ und bekräftigt Epikurs „Glück in den kleinen Dingen“.

Für ihn heißt glücklich sein, sich geborgen fühlen, in gewohnter Umgebung zu sein und Ruhe zu haben. Nietzsche bringt auch einen ganz neuen Ansatz ins Spiel: den Unsinn. Denn „so weit nämlich auf der Welt gelacht wird, ist dies der Fall; ja man kann sagen, fast überall wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn“. Ein Hoch also auf alle Komiker, die uns zum lachen bringen.

Ganz ähnlich sieht es auch Ludwig Marcuse (1894-1939), der in seinem Langzeit-Bestseller Die Philosophie des Glücks (1949) schreibt, das vollständige Glück setze voraus, dass der Mensch den Sinn seiner Existenz begreife und darin Geborgenheit finde. Damit wäre „Hans im Glück“ wieder im Spiel.

Marcuse stellt außerdem fest, dass es so viele Ansichten über das Glück wie Philosophen gibt und er fragt: „Liegt es an den Philosophen, dass sie sich nie einigen konnten? Das Wort Glück hat in allen Sprachen etwas Vieldeutiges. Es ist eine Sonne, die eine Schar von Trabanten um sich herum hat: Behagen, Vergnügen, Lust, Zufriedenheit, Freude, Seligkeit, Heil.“

Glück ist … nicht greifbar

Würde man nun versuchen alle Theorien in einem einzigen Beispiel zu vereinen merkt man sehr schnell, dass das unmöglich ist. Schon das Finden eines Cent-Stückes würde eine lodernde Diskussion unter den Glücksphilosophen entfachen. Man freut sich weil es man gefunden hat Oder darf man sich erst freuen, wenn man es an einen Bedürftigen gibt? Oder sollte man es wegwerfen um nicht den irdischen Versuchungen zu unterliegen?

Aber nein, man muss natürlich einen Weg suchen um noch mehr Cent-Stücke zu finden. Oder sollte man nur deshalb glücklich sein, weil man überhaupt weiß, was ein Cent-Stück ist? Oder soll man sich gar nicht freuen, weil es sowieso kein solches Gefühl wie Glück gibt? Unlösbar also die Frage nach dem Glück. Nicht umsonst findet man bei Internetsuchmaschinen unter dem Stichwort über 24 Millionen Einträge, und um ein Vielfaches mehr wären die verschiedene Ansichten, was für jeden persönlich Glück ist.

Selbst wenn niemand so genau weiß, was es denn jetzt damit auf sich hat, scheint doch jeder danach zu suchen, zumindest wenn man den knapp 2.900 Glücksratgebern glaubt, die man bei Internetbuchversänden findet oder den unzähligen Foren und Onlineauftritten, die Tipps und Tricks zum vollendeten Glück zu geben glauben.

Und was sagt der allseits bekannte Glücksbringer Günther Jauch dazu: „Es ist so: Wenn ich frage, was die Leute als erstes mit dem Geld machen, heißt es zum Beispiel: ‘Dieser veredelte Mercedes war immer mein Traum’ Und wenn ich ein halbes Jahr später nachfrage, was aus dem Mercedes geworden ist: ‘Der war auf einmal doch nicht mehr so interessant’.“

Gerhard Schulze, Glücksforscher und Professor für Soziologie in Bamberg, kann sich nur anschließen: „Viele von uns träumen von einem großen Lottogewinn, weil sie glauben, ein großer Batzen Geld mache sie glücklich. Dem ist auch so – jedoch nur für kurze Zeit. Untersuchungen an Lottomillionären zeigen, dass das Glücksgefühl nur etwa ein halbes Jahr anhält.“ Kein Punkt für die Bank.

Tendenziell scheinen Menschen, die weniger Geld haben, glücklicher zu sein. In einer weltweiten Studie der London School of Economics and Political Science von 1998 wurde eine Rangliste erstellt, die das jeweilige Glücksempfinden der Befragten zeigt. Die ersten fünf Plätze waren nicht, wie eventuell vermutet die westlichen Industriestaaten, sondern Bangladesch, Aserbeidschan, Nigeria, die Philippinen und Indien. Deutschland kam erst auf Platz 42., die USA an 46. Stelle. Aber kein Grund zu verzweifeln.

In einer Spiegelumfrage vom Januar 2009 gaben 19% der befragten Deutschen an, sie seien „sehr glücklich“ und 62% empfinden sich als „ziemlich glücklich.“ Nur 15% nehmen sich als „weniger glücklich“ wahr und lediglich 3% sind „unglücklich“; also eine Positivbilanz von 81%. Ein Großteil der Befragten sagte auch, dass die Wirtschaftskrise keinerlei Auswirkungen auf ihr Glücksgefühl habe. Weg von der Bank und hin zu Hans.

Glück ist … was du daraus machst

Die Suche nach dem Glück geht schließlich soweit, dass sogar ein Heidelberger Wirtschaftsgymnasium seit zwei Jahren das Schulfach „Glück“ anbietet. Hier können Schüler zwischen 17 und 19 Jahren allerlei über das „schönste Gefühl der Welt“ lernen. Und tatsächlich greifen sie all die Elemente auf, die seit mehr als zwei Jahrtausenden gelehrt werden: persönliches Glück und das Glück der anderen, Körperbewusstsein und Religion oder die Zusammenhänge mit der Philosophie.

Fester Bestandteil: gemeinsames Kochen, das Loben von Mitschülern und das Erkennen von eigenen Stärken. Welche Strategie nun jeden am glücklichsten macht, sollte jeder selber ausprobieren. Die Lektion des Hans ist auf jeden Fall: Glück liegt in der Seele – und nicht in einem Klumpen Gold oder einer Kuh oder einem Schleifstein.

Und „mit leichtem Herzen“ und „frei von aller Last“ hüpft er heim zu seiner Mutter. Oder wie der amerikanische Schriftsteller und Motivationstrainer Dale Carnegie sagt, „Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast; es hängt nur davon ab, was du denkst“.

Über die Autorin: Sabrina Kurth nimmt ihr Glück lieber selbst in die Hand. Es braucht aber nicht viel um sie glücklich zu machen: Eine schöne Wanderung, ein sonniger Tag, ein gutes Essen. Ihr Glücksmotto: Wer die kleinen Dinge schätzt, kann jeden Tag glücklich sein…

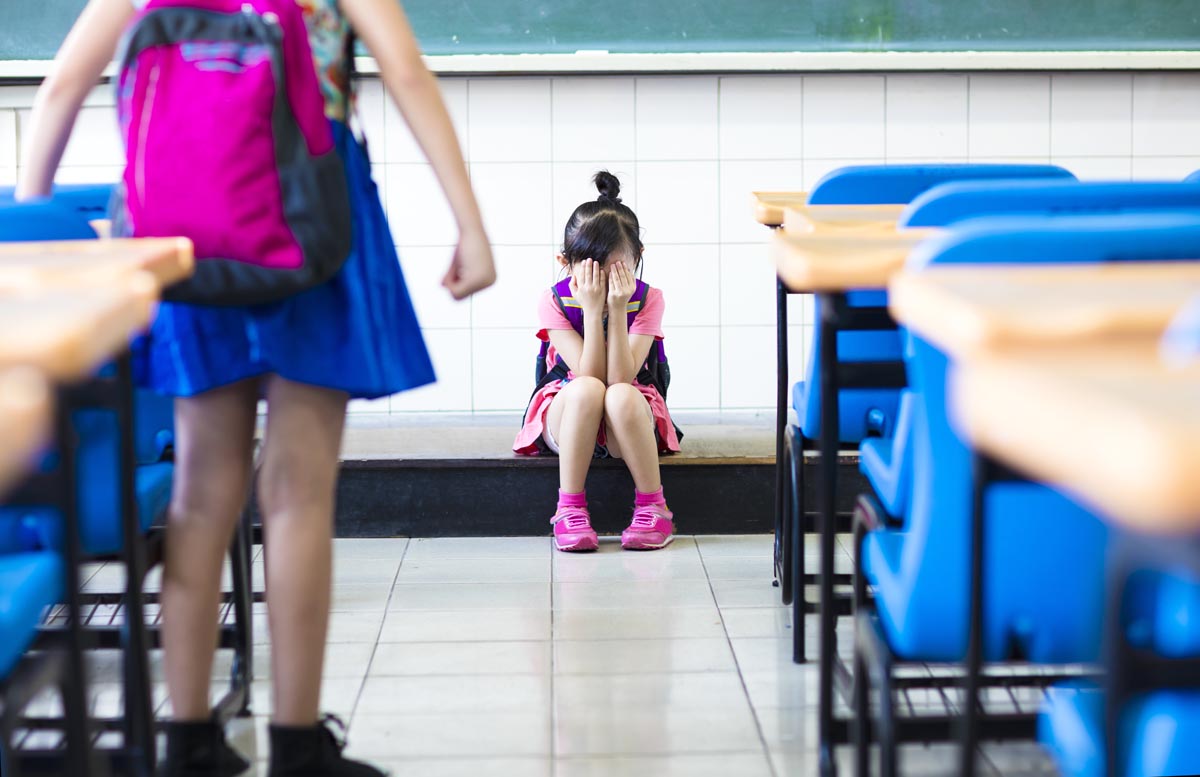

Artikelbild: detailblick-foto/ Fotolia.com